Einführungstexte

Pressedossiers

Literatur

Bilddossiers

Bilddossier- Dorit Litt: Hermann Bachmann, Mann im Gerüst (Aufbruch) (1948), Mohn vor der Reife (1950/52)

- Diana Kopka: Osmar Osten, Muskau (1988)

- Jörg Sperling: Günther Brendel, Braunkohletagebau (1958)

- Lilian Groß: Hermann Bruse, Der neue Eigentümer (1951)

- Beate Ritter: Hartwig Ebersbach, Gucker / Lachen üben (für Kokoschka) (1981)

- Maren Donix: Albert Ebert, Morgentoilette (1955)

- Dagmar Füchtjohann: Sighard Gille: Brigadefeier - Gerüstbauer (1975/1977)

- Annika Höritz: Hermann Glöckner, Kreideschwünge auf Schultafel (1981)

- Jörg Sperling: Hermann Glöckner, Rechteckform (ohne Jahr)

- Diana Kopka: Eberhard Göschel, Großer Abflug (1987)

- Simone Fleischer: Peter Graf, Allegorie mit Heuschrecke (1974)

- Dorit Litt: Erwin Hahs, Streit um Christi Rock (1956)

- Maren Donix: Harald Hakenbeck, Peter im Tierpark (1961/1962)

- Simone Fleischer: Ernst Hassebrauk, Dresden (1971)

- Jörg Sperling: Bernhard Heisig, Die missbrauchten Götter (1968)

- Jörg Sperling: Peter Herrmann, Meine Freunde (1976)

- Diana Kopka: Hans Jüchser, Selbstbildnis (1950)

- Dorit Litt: Herbert Kitzel, Am Strand (1950) und Legende (I) (1952)

- Simone Fleischer: Siegfried Klotz, Selbstbildnis im Atelierspiegel (1974)

- Kathleen Schröter: Joachim Kratsch, Das Paar in dunkler Umgebung (1987)

- Beate Ritter: Wolfgang Mattheuer, Eingeschneite Aktion (1980)

- Lilian Groß: Harald Metzkes, Näherinnen (1982)

- Maren Donix: Paul Michaelis, Mädchen aus Rammenau II (1960)

- Diana Kopka: Michael Morgner, Schweißtuch (1986)

- Annika Höritz: Wilhelm Müller, Weiß-Grün (1981)

- Maren Donix: Rudolf Nehmer, Gundula im Winter (1967)

- Diana Kopka: Núria Quevedo, 30 Jahre Exil (1971)

- Diana Kopka: Arno Rink, Liebespaar (1976)

- Diana Kopka: Heinz Tetzner, Sitzender Junge (1952)

- Lilian Groß: Christoph Wetzel, Nach dem Einsatz (1973)

- Diana Kopka: Lothar Zitzmann, Lampionumzug (1967)

- Rudolf Bergander, Das Argument (1961)

- Harry Blume, Gruppenportrait Leipziger Künstler (1961)

- Dietrich Burger, Baggerführer Kurt Ringel (1961)

- Dietrich Burger, Musizierende Schüler I (1974)

- Conrad Felixmüller, Mond über zerbombter Stadt mit Rummelplatz (1946)

- Sighard Gille: Elternbildnis (1974)

- Hans Grundig, Opfer des Faschismus (1946)

- Ulrich Hachulla, Die Schauspielerin Christine Huth (1973/1974)

- Bernhard Heisig, Der Brigadier (1970 überarbeitet 1979)

- Bernhard Heisig, Es regnet (1972)

- Konrad Knebel, Fabrik im Nebel (1971)

- Joachim Kratsch, Zur Erinnerung (1973)

- Bernhard Kretzschmar, Selbstbildnisse

- Karl Krug, Die roten Häuser (im Winter) (1974)

- Max Lingner, Pariserin (1946)

- Eberhard Löbel, Meine Mutter (1974)

- Heinz Mäde, Winterlandschaft (1958/1959)

- Wolfgang Mattheuer, Der Anfang (1971)

- Wolfgang Mattheuer, Ein Baum wird gestutzt (1971)

- Wolfgang Mattheuer, Hinter den sieben Bergen (1973)

- Arno Mohr, Bertold Brecht (1969)

- Gabriele Mucchi, Die Rückkehr der Fischer (1971)

- Gerhard Kurt Müller, Erinnerung an meine Kindheit (1972)

- Gerhard Kurt Müller, Memento Espana (1975/1976)

- Gerhard Kurt Müller, Rue Ramponneau 28.5.1871 (1968/1969)

- Walter Münze, Bildnis Alfred Frank (1949)

- Ronald Paris, Kloster Kidekscha bei Susdal im Novembernebel (1964/1965)

- Arno Rink, Paar im Wind (1973)

- Theodor Rosenhauer, Junge mit Flöte (1958)

- Frank Ruddigkeit, Odessa (1970)

- Günter Albert Schulz, Silvesternacht (1970)

- Rainer Herold, Shdanowitschi (1968)

- Willi Sitte, Schwimmer (1971)

- Volker Stelzmann, Christine (1971)

- Günter Thiele, Brücke in Plagwitz (1969)

- Werner Tübke, Chilenisches Requiem (1974)

- Werner Tübke, Erinnerung an Sizilien (1974)

- Werner Tübke, Lebenserinnerungen des Dr. jur. Schulze VII (1966/1967)

- Lothar Zitzmann, Spielende Kinder (1972)

- Kathleen Schröter: Rudolf Bergander, Hausfriedenskomitee (1952)

- Kathleen Schröter: Hubertus Giebe: Alter Mann (1979)

- Kathleen Schröter: Hans Grundig, Opfer des Faschismus (1946)

- Dietulf Sander: Hans Grundig, Opfer des Faschismus (1946/1947)

- Dietulf Sander: Bernhard Heisig, Als ich die Völkerschlacht malen wollte (1985/1986)

- Kathleen Schröter: Wolfgang Mattheuer, Flucht des Sisyphos (1972) Sisyphos behaut den Stein (1974)

- Dietulf Sander: Wolfgang Mattheuer, Hinter den sieben Bergen (1973)

- Mathias Wagner: Curt Querner, Selbstbildnis (1930)

- Simone Fleischer: Wilhelm Rudolph, Das zerstörte Dresden (1952)

- Lilian Groß: Strawalde (Jürgen Böttcher), Mutter mit Kind (1956)

- Dietulf Sander: Werner Tübke, Lebenserinnerungen des Dr. jur. Schulze VII (1966/1967)

- Kathleen Schröter: Max Uhlig, Herbstlicher Hügel (1977)

- Jörg Sperling: Dieter Dressler, Forschungslabor im Textilkombinat Cottbus (1971)

- Jörg Sperling: Günther Friedrich, Cottbus-Sachsendorf (1979)

- Jörg Sperling: Rudolf Graf, Architekt NPT Gerhard Guder (1977)

- Jörg Sperling: Clemens Gröszer, Café Liolet (1986)

- Jörg Sperling: Frieder Heinze, Ein Ende (1988)

- Jörg Sperling: Wilhelm Lachnit, Lesende mit Papagei (1957)

- Jörg Sperling: Uwe Pfeifer, Durchgang in Halle-Neustadt (1971)

- Jörg Sperling: Stefan Plenkers, Traum-Landschaft (Am Meer) (1987)

- Jörg Sperling: Curt Querner, Selbstbildnis in der Bodenkammer (1948)

- Jörg Sperling: Günther Rechn, 16.30 Uhr (1980)

- Jörg Sperling: Kurt Heinz Sieger, Junge Menschen im Theater (1964)

- Jörg Sperling: Willi Sitte, Urlauber mit Zeitung (1971)

Annika Höritz

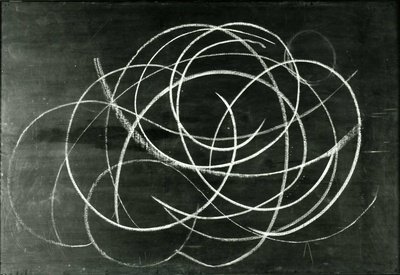

Hermann Glöckner, Kreideschwünge auf Schultafel (1981)

© VG Bild-Kunst, Bonn 2012

Ein schmaler Mann mit schlohweißem Haar steht vor einem dünnen, leicht durchsichtigen Bogen Papier. Er befestigt die oberen beiden Ecken langsam und bedacht mit schweren Gewichten, streicht mit der flachen Hand behutsam über die glatte weiße Seite. Er greift einen dicken schwarzen Wachsstift, betrachtet die leere Fläche und führt das Zeichengerät zum Papier, denkt nach. Manchmal setzt er zielgenau auf und beginnt sofort. Zuweilen probiert er zunächst Linien in der Luft, hält inne, überlegt, sucht den ureigenen ‚richtigen' Anfangspunkt für diese eine bestimmte Linie. Einmal begonnen führt er den Strich aus, mal langsam überlegt, mal schwungvoll, aber immer ohne zu zögern und mit sicherer Hand. Mitunter legt der Zeichner mehrere Bögen aufeinander und hält sie gegen das Licht. Die wellenden Linien greifen hinter das Papier und scheinen in den Raum zu wirbeln.

Der Künstler, den wir bei seiner Arbeit beobachten dürfen, ist Hermann Glöckner, gefilmt in seinem Atelier von dem Malerkollegen Strawalde (respektive der Regisseur Jürgen Böttcher) im Oktober 1984.[1] Im Hintergrund steht eine große, mit Kreideschwüngen bemalte Tafel, genau jene, die sich heute, dank der großzügigen Schenkung aus dem Nachlass des Künstlers in der Galerie Neue Meister befindet.

Im Zentrum des Bildwerkes verbinden sich offene Kreisformen mit tanzenden Wellen und Bögen aus weißer, vereinzelt auch rot-brauner Kreide auf einem einfachen Holzbrett – einer ‚Schultafel', wie der Titel des Bildes sagt. Die unterschiedlichen Strichdicken und die variierende Dichte der Kreide auf dem Malgrund lassen einen gewissen Eindruck von Räumlichkeit entstehen. An drei Stellen durchbrechen die Enden der schwungvollen Linien das ansonsten nach außen geschlossene Gewirbel.

In Glöckners letzten Lebensjahren tauchten die sogenannten ‚Schwünge' gehäuft im Œuvre des Künstlers auf. Diese Art der Zeichnungen mache ihn „frei“[2], erzählte er dem Regisseur, er könne ins Atelier kommen und sofort, ohne Vorbereitung beginnen.

Damit kontrastieren sie den Entstehungsprozess seines konstruktiven Werkes, das auf mathematischen Berechnungen und geometrischen Konstruktionen, also genauer Planung, beruht. An dessen Beginn stand die Beobachtung Glöckners, dass er auf einer seiner frühen Zeichnungen bestimmte Maßverhältnisse und Unterteilungen, unbewusst und ohne abzumessen, eingehalten hatte. Nachdem er bei der Untersuchung weiterer Werke zum gleichen Ergebnis kam, bestimmte er auf diesen Erkenntnissen basierend zwei arithmetische Ordnungen, die „fortlaufende Seitenhalbierung und die geometrische Progression der Teilungsschritte.“[3] Mit dem Ziel „die konstruktiven, geometrischen Grundlagen [s]einer Malerei zu untersuchen, ihre elementaren und komplexen Zusammenhänge zu finden“[4] entstanden ab 1930 die sogenannten ‚Tafeln', mit Wachs und Lack versiegelte, flache, kubische Arbeiten, die er als ‚Tafelwerk'zusammenfasste.[5]

Der Begriff der Tafel zieht sich durch Glöckners Schaffen wie ein roter Faden.[6] Die ihr immanente Mitteilungsfunktion erfuhr bereits im Begriff des ‚Tafelwerkes' eine pädagogische Aufladung, die sich im Bildträger ‚Schultafel' wiederholt und verstärkt. Die einzelnen Werke der Tafelsammlung entsprechen in ihrer Form und Beschaffenheit diesen Anforderungen voll und ganz. Sie sind handlich klein und durch ihren Herstellungsprozess fest und ‚zum Anfassen' gemacht. Man kann sie heben, in alle Richtungen drehen und genau betrachten. Man kann sie in die Tasche stecken, mit sich tragen und bei Bedarf immer wieder darauf schauen. Die Schultafel in ihrer herkömmlichen Funktion hingegen ist ein unhandlicher Körper, der nicht der Konservierung von Wissen, sondern dessen reiner Vermittlung dient. Danach werden die Informationen beseitigt, um für neue Platz zu machen.

Folgt man den Erinnerungen des Künstlers entstand das Werk 1983, nachdem er nach langer, einer Renovierung des Künstlerhauses Dresden geschuldeter, Abwesenheit aus seinem Atelier die Räumlichkeiten wieder beziehen konnte und sich sogleich spontan und voller Freude ans Werk machte.

Bereits seit Ende der 1940er Jahre[7] tauchten an verschiedenen Stellen Wirbel und Schwünge in Hermann Glöckners Werk auf. Doch erst in den 1980er Jahren widmete er sich ihnen verstärkt. Ihr informeller Charakter gibt der Wissenschaft seitdem Rätsel auf. Sie werden beschrieben als „Kraftströme“, „Konzentrationsübungen“ und „Bild der unendlichen Bewegung oder Gleichnis des fließenden Lebens.“[8]. Sie betonten Glöckners „Ursprünglichkeit, in deren Rhythmus die verborgene Einheit von Materie und Geist, Zufall und Gesetz offenbar wird“[9] oder seien eine „konzentriertere Art der ‚coincidentia oppositorum' […], deren Gegensatz aus der geometrischen Ordnung und dem Ausdruck eines authentischen Kontaktes zum Übersinnlichen besteht.“[10].

In diesen späten Arbeiten schlug der Künstler einen Bogen zu den Anfängen seines konstruktiven Werkes. Versuchte er dort zu Beginn die persönlichen, intuitiven Ausformungen seiner frühen Werke auf mathematische Formeln und Geometrie herunterzubrechen, d.h. Regel- und Gesetzmäßigkeiten zu untersuchen, die unbewusst ihren Weg in seine Zeichnungen fanden, kehrte er in den späten Jahren absichtsvoll zu Darstellungen zurück, in denen er Intuition und Instinkt nicht nur größeren Raum gab, sondern zuweilen maßlose Freiheit. Demzufolge, zusammen mit der relativen Spontanität der Ausführung ohne Hilfsmittel und dem zeitlich schnellen Entstehungsprozess, stellt diese Werkgruppe die wohl subjektivste und zugleich persönlichste in Hermann Glöckners Schaffen dar.

Anmerkungen

[1] Vgl. Ein Besuch bei Hermann Glöckner, Regie: Jürgen Böttcher, DDR 1984, Länge: 23:21 min.

[2] Ebd.

[3] Welich, Dirk: Hermann Glöckner. Ein Beitrag zum Konstruktivismus in Sachsen. Dresden 2005. [Diss.], S. 17f.

[4] Glöckner, Hermann: Meine Arbeit ist mein Leben. In: Erpenbeck, John (Hg.): Hermann Glöckner. Ein Patriarch der Moderne. Berlin 1983, S. 37-87, S. 56.

[5] Dirk Welich bestimmt zwei Entwicklungsphasen der Arbeit am Tafelwerk, die erste Phase 1930 - 1937, in der ca. 150 Tafeln entstehen und die zweite Phase 1948 - 1980 mit ca. 120 Tafeln. Vgl. Welich, Dirk (wie Anm. 3), S. 41.

[6] Zum Thema der ‚Tafel' in Hermann Glöckners Werk vgl. Welich, Dirk (wie Anm. 3), S. 54ff.

[7] Vgl. Thiem, Gunther: Ein Künstler gegen den Strom. In: Hermann Glöckner. Werke 1909 – 1985. (Ausst.-Kat.). Gotha 1993, S. 21.

[8] Schmidt, Werner: Nekrolog auf Hermann Glöckner. In: Neues Deutschland, 14.05.1987, S. 4. Zit. nach: Thiem, Gunther (wie Anm. 7), S. 21, Anm. 23.

[9] Roeder, Heide Marie: Einführung. In: Hermann Glöckner. (Ausst.-Kat.) Esslingen 1989, S. 9.

[10] Welich, Dirk (wie Anm. 3), S. 121.

Zitierempfehlung: Annika Höritz: Bilddossier zu "Kreideschwünge auf Schultafel" (1981) von Hermann Glöckner, Juli 2012. In: Kunst in der DDR, URL: <https://bildatlas-ddr-kunst.de/knowledge/402>